首页 >> 知识经验 > 百科经验 >

研究团队实现量子增强微波测距

发表在《自然通讯》上的一项研究强调了由中国科学院(中国科学院)郭光灿院士和孙方文教授领导的团队在实际量子传感方面取得的进展。该团队利用微纳米量子传感,结合深亚波长尺度的局部电磁场增强,研究微波信号的检测和无线测距,实现了10-4波长。

基于微波信号测量的雷达定位技术广泛应用于自动驾驶、智能制造、健康监测、地质勘探等活动。在这项研究中,研究团队将固态系统的量子传感与微纳分辨率和电磁场的深度亚波长定位相结合,开发了高灵敏度微波探测和高精度微波定位技术。

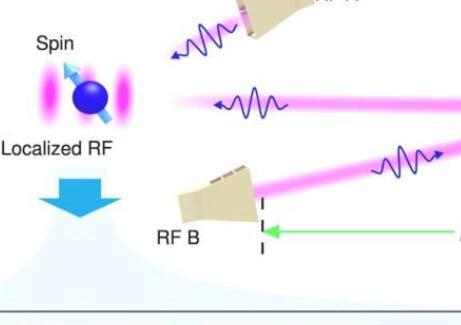

研究人员设计了一种由金刚石自旋量子传感器和金属纳米结构组成的复合微波天线,该天线收集并在自由空间传播的微波信号汇聚到纳米空间。通过探测本地域中的固态量子探针状态,他们测量了微波信号。该方法将自由空间微弱信号的检测转化为纳米尺度的电磁场和固态自旋相互作用检测,将固态量子传感器的微波信号测量灵敏度提高了3-4个数量级。

为了进一步利用高灵敏度微波探测实现高精度微波定位,研究人员构建了基于金刚石量子传感器的微波干涉测量装置,通过固态自旋检测反射微波信号与物体参考信号之间的干涉结果,获得了反射微波信号的相位和物体的位置信息。基于固态自旋量子探针与微波光子多次的相干相互作用,他们实现了精度为10微米(约波长的万分之一)的量子增强位置测量。

与传统雷达系统相比,这种量子测量方法在检测端不需要放大器等有源器件,减少了电子噪声等因素对测量限值的影响。后续研究将进一步提高基于固态自旋量子传感的无线电定位精度、采样率等指标,并开发超越现有雷达性能水平的实用固态量子雷达定位技术。

免责声明:本文由用户上传,与本网站立场无关。财经信息仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 如有侵权请联系删除!

分享:

相关阅读

最新文章

-

【经典句子大全】在日常生活中,无论是写作、演讲还是表达情感,一句经典的句子往往能起到画龙点睛的作用。它...浏览全文>>

-

【经典句句戳心的话】在生活的长河中,有些话虽然简单,却能直击人心,让人久久不能忘怀。这些句子往往蕴含着...浏览全文>>

-

【经典精辟句子】在日常生活中,我们常常会遇到一些让人深思、令人难忘的句子。这些句子简洁有力,富有哲理,...浏览全文>>

-

【经典惊悚片有哪些】惊悚片以其紧张的节奏、扣人心弦的情节和令人不安的氛围,成为电影史上最受欢迎的类型之...浏览全文>>

-

【经典教师简单自我介绍】在教育工作中,教师的自我介绍是展示个人风格、教学理念和职业态度的重要方式。一个...浏览全文>>

-

【经典简短句子一句话】在日常生活中,一句经典而简短的句子往往能给人留下深刻印象。它们简洁有力,蕴含深意...浏览全文>>

-

【禁不住念什么】在日常生活中,我们常常会遇到一些词语让人“禁不住”去读、去想,甚至去写。其中,“禁不住...浏览全文>>

-

【禁闭岛结局】《禁闭岛》(英文名:Shutter Island)是一部由马丁·斯科塞斯执导,莱昂纳多·迪卡普里奥主演...浏览全文>>

-

【禁闭岛的结局真相】《禁闭岛》(英文名:Shutter Island)是一部由马丁·斯科塞斯执导,莱昂纳多·迪卡普里...浏览全文>>

-

【靳字怎么读】在日常生活中,我们经常会遇到一些不常见的汉字,这些字不仅发音复杂,含义也常常让人感到困惑...浏览全文>>

频道推荐